Prof. Dr. Rolf Nohr zu seinem aktuellen Forschungsschwerpunkt und einer Publikation zur Geschichte der Unternehmensplanspiele

Prof. Dr. Rolf Nohr hat eine internationale Version seiner Monographie „Unternehmensplanspiele 1955–1975 - Die Herstellung unternehmerischer Rationalität im Spiel“ erarbeitet und plant aktuell eine Neufassung des Buches mit dem MIT-Press Verlag (Universitätsverlag des Massachusetts Institute of Technology, der privaten Forschungsuniversität in Cambridge, Massachusetts) in englischer Übersetzung. Der Verlag ist für seine anspruchsvolle Wissenschaft und kreative Technologie bekannt und ein führender Verlag für Bücher und Zeitschriften an der Schnittstelle von Wissenschaft, Technologie und Kunst. Das Buch wird voraussichtlich in 2026 veröffentlicht werden.

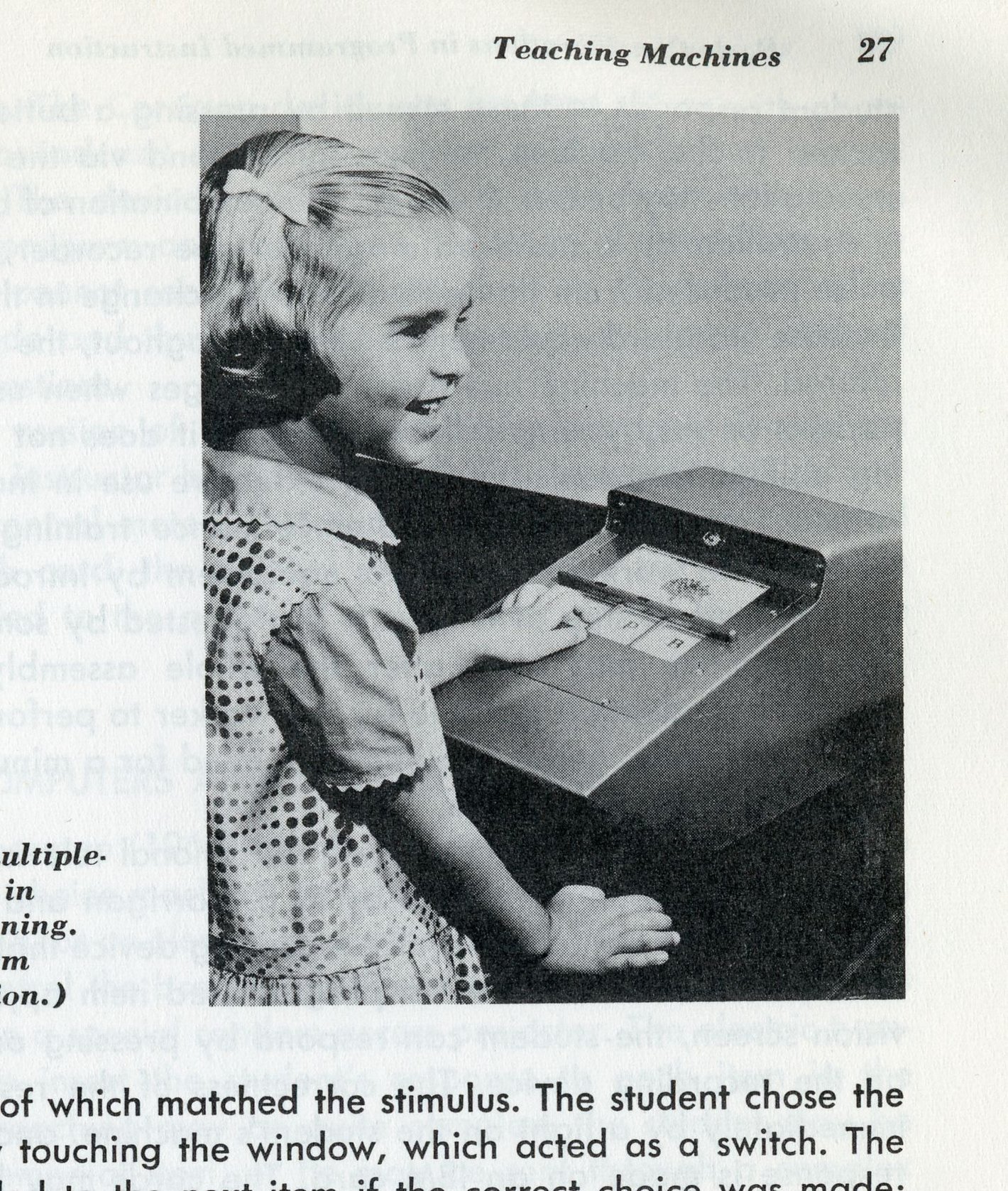

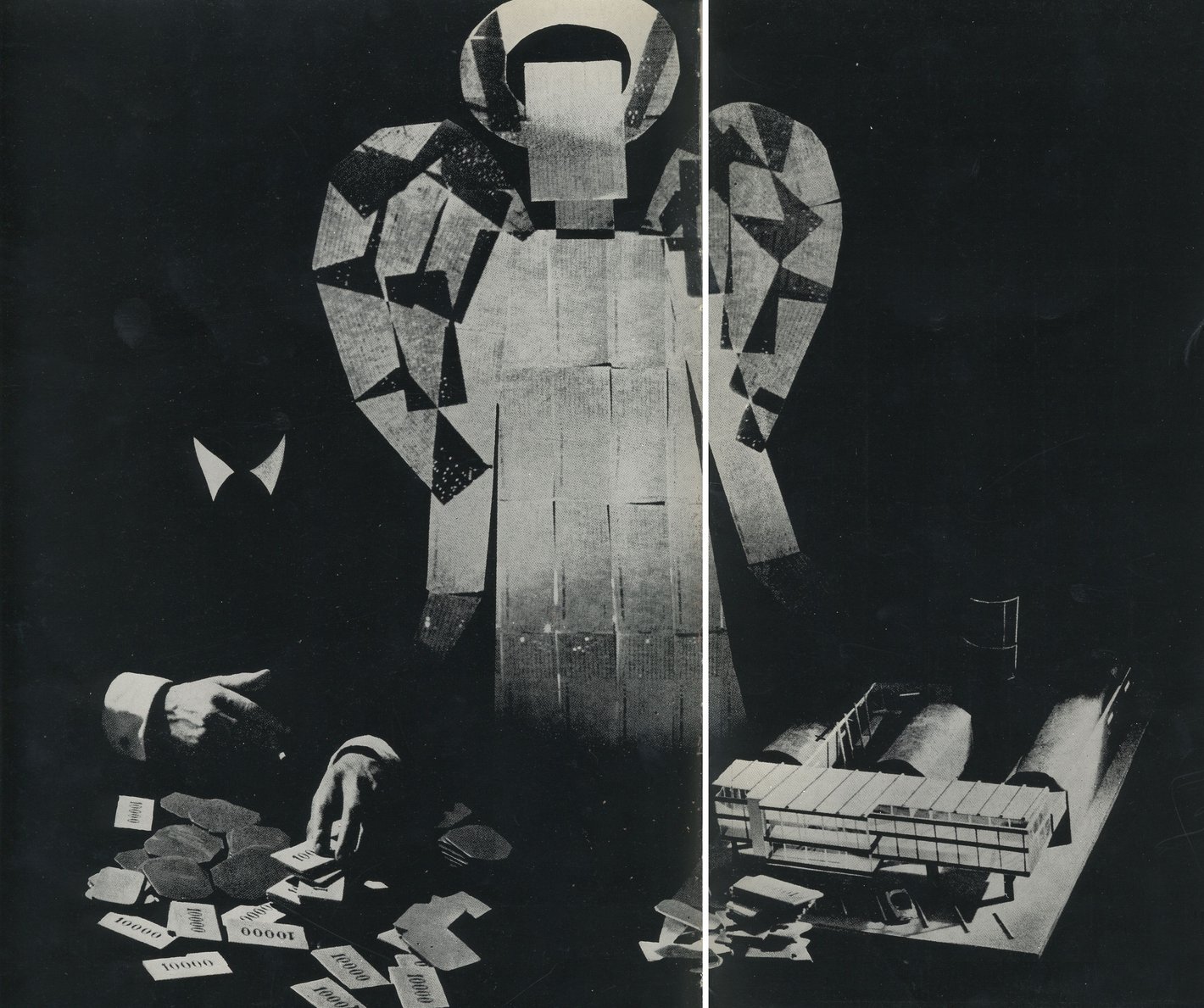

Die Monographie beschreibt die Konjunktur und Popularität des Unternehmensplanspiels in den 1950er bis 1970er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und den USA. Es zeichnet die Kontexte der Planspieleinführung von den "serious games" (Spiele mit zwar ernsthaften, aber dennoch spaßigen Inhalten) über die “teachingmachines” (maschinelles Lernen) bis hin zu den Logiken von "operations research" (Operationsforschung) und mathematischen Spieltheorien nach. Die methodische Verbindung von diskursanalytischen, medien- und unternehmenshistorischen Zugriffsweisen auf eine materialorientierte Geschichte des Unternehmensplanspiels eröffnet Erkenntnisse über die Funktion des Spiels als Kulturtechnik fortgeschrittener Industriegesellschaften.

In einem Interview gibt der HBK-Professor Einblicke in die Forschungsarbeit und beschreibt, was er in seiner neuen Publikation plant.

„Drei Fragen“ an Prof. Dr. Rolf Nohr:

Was wird uns bei der Neufassung des Buches mit dem renommierten MIT-Press Verlag erwarten?

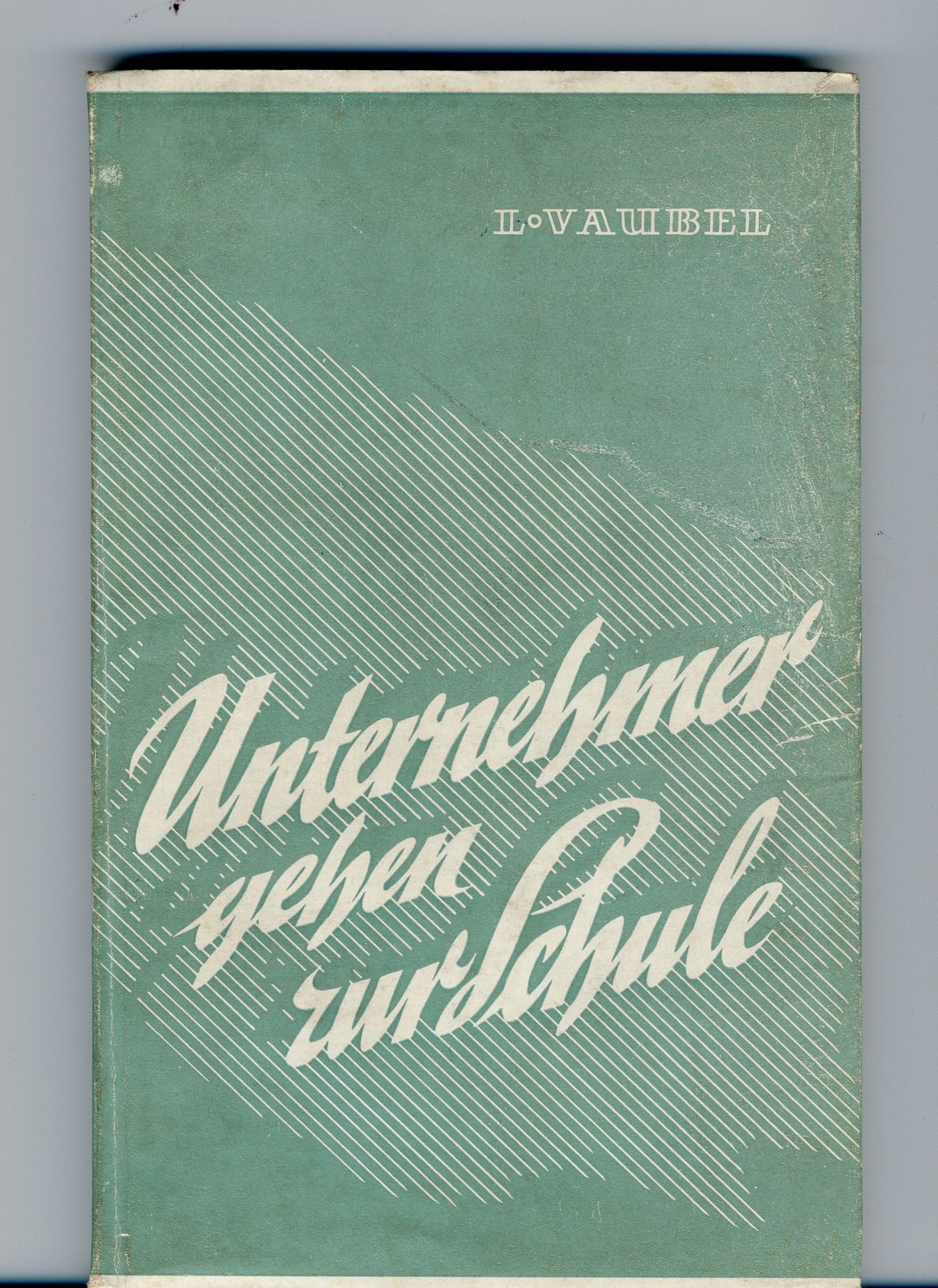

Die deutschsprachige Veröffentlichung ist 2019 erschienen und markiert das Ende eines langjährigen Forschungsprojektes, das ich mit einer Reihe von Kolleg*innen durchgeführt hatte. Dabei konzentrierten wir uns hauptsächlich auf die Frage, wie die Unternehmensplanspiele zwischen 1950 und 1970 nach Deutschland gekommen sind und welchen Widerhall sie an den Universitäten, in der Industrie und in der Forschung hatten. Uns hatte interessiert wie das “serious gaming“ das Wirtschaftswunder in der BRD geprägt hat – und wo die Manager des Wiederaufbaus eigentlich diese Art von Spielen am Computer kennengelernt haben.

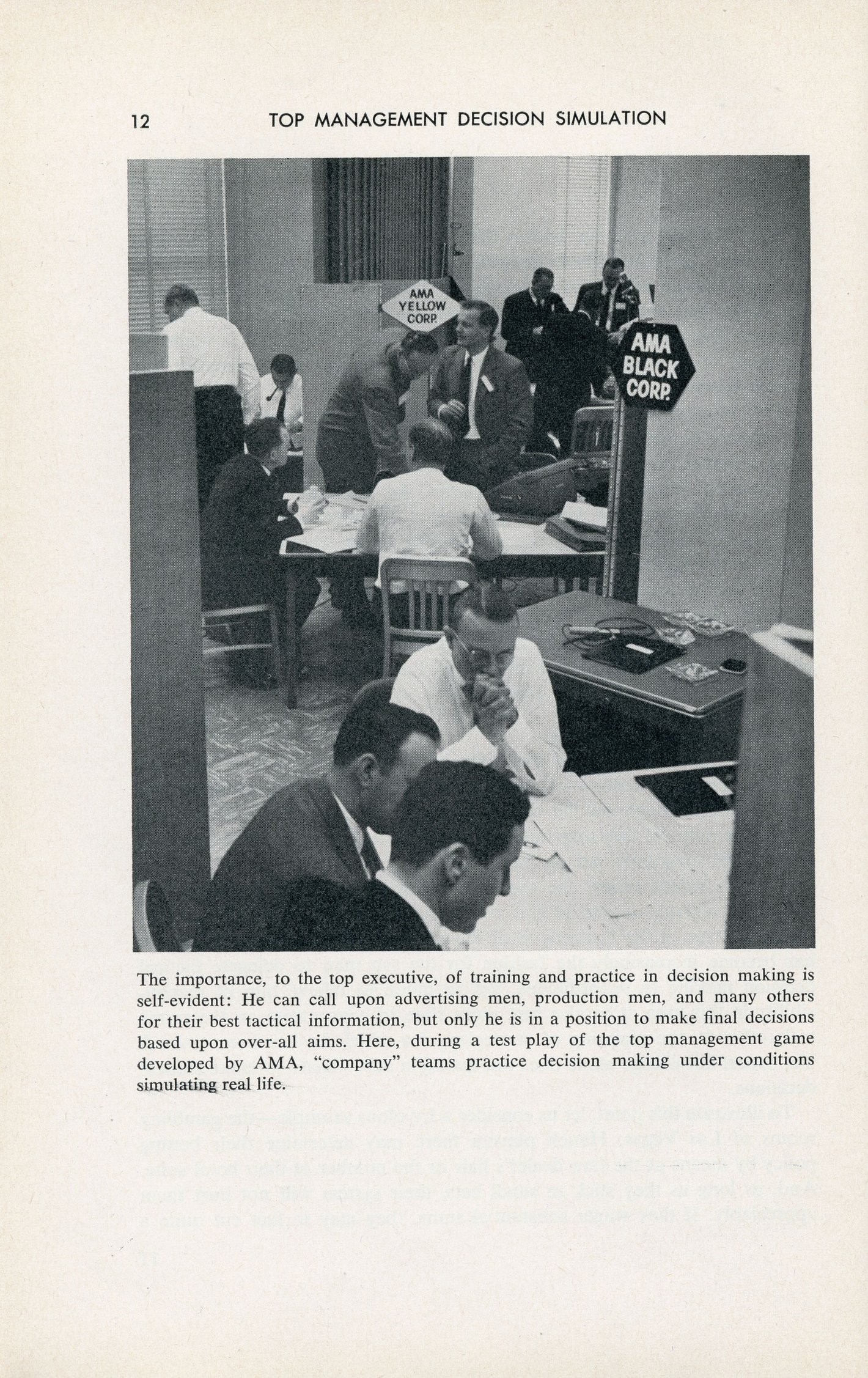

American Management Association, S. 36

Und das fand dann auch an einer interessanten Schnittstelle statt. Nicht nur, dass viele Manager damals in die USA fuhren, um diese neue Art von Wirtschaftssteuerung und -ausbildung vor Ort zu erlernen – es entstanden gleichzeitig auch die ersten Beratungsagenturen. Außerdem wurden Großrechenanlagen in den Unternehmen eingeführt und es kam überhaupt zu merkwürdigen Überschneidungen zwischen ziviler, militärischer sowie wissenschaftlich fundierter Planung und Steuerung von komplexen Abläufen.

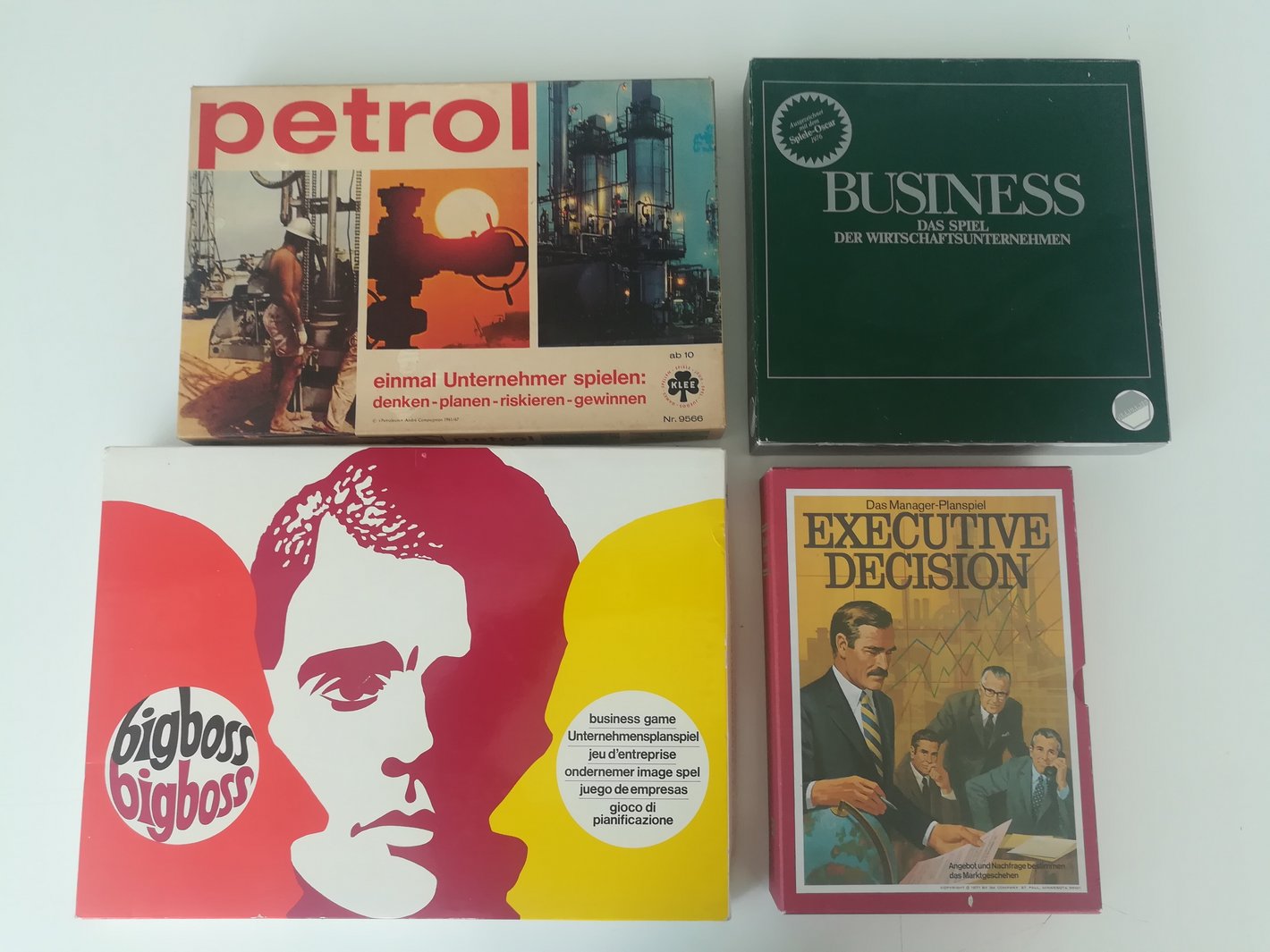

Decision – Das Manager-Planspiel (1971): Sid Sackson / 3M.

Für das neue Buch habe ich mir nun sehr viel tiefgehender angesehen, wie vor allem in den USA die ersten Unternehmensplanspiele entstanden sind und welche Rolle dort „Think Tanks“ (Denkfabriken) wie beispielsweise die „RAND-Corporation“ (Denkfabrik in den USA, die nach dem 2. Weltkrieg gegründet wurde, um deren Streitkräfte zu beraten) oder frühere Softwarefirmen wie die „System Development Coproration“ (Gilt als der erste Software-Hersteller weltweit und war 1955 als Softwareentwickler in den Aufbau eines US-Luftabwehrsystems involviert) gespielt haben. Außerdem habe ich versucht zu rekonstruieren, wie die Unternehmensplanspiele von dort um die Welt gereist sind und wie sie beispielsweise auch gleichzeitig in der damaligen Sowjetunion entstanden sind.

Welche Zielsetzung verfolgt das Projekt, an wen richtet es sich und welchen Input können Studierende daraus ziehen?

Das Projekt hat eigentlich eine ganze Reihe unterschiedlicher Zielsetzungen:

Zunächst geht es mir darum nachzuzeichnen, wie eine bestimmte Rationalitätsordnung Mitte des letzten Jahrhunderts – entlang der aufziehenden Digitalisierung und Computerisierung von Wirtschaftsräumen – entstanden ist.

Daneben interessiert mich aber auch, wie „Gamification“ (Vorgehen, bei dem spielerische Mittel und Dynamiken genutzt werden, um Menschen bei der Durchführung einer Aktivität oder der Erreichung eines Ziels zu unterstützen) und „Serious Gaming“ (nicht) funktionieren können.

Und zuletzt interessiert mich auch noch, welchen Stellenwert Computerspiele heute haben und wie sie sich von den Unternehmensplanspielen unterscheiden.

Wie kann also ein Spiel als ein Bildungsmittel funktionieren? Angesichts des Einsatzes und der Entwicklung immer neuer spielerischer Applikationen im Lehr-Lernumfeld macht es Sinn, einmal zu schauen, wie schon in den 1950er Jahren unter dem Oberbegriff „teaching machines“ wahnsinnig viel Geld für ein völlig unfunktionales Projekt beerdigt worden ist.

Die Unternehmen in der heutigen Zeit sehen sich mit den Themen der künstlichen Intelligenz, komplexer werdenden Führungsaufgaben und sich verändernden Begriffen von Steuerung und Planung konfrontiert. Wie kann das Ausbildungswerkzeug "Unternehmensplanspiel" am Schnittpunkt von Unternehmensführung, Personalmanagement und verwissenschaftlichter ökonomischer Logiken und Rationalitäten mit diesen Themen umgehen?

Eigentlich gar nicht (lacht). Das Beispiel der Unternehmensplanspiele hilft eigentlich nur zu verstehen, wie sich diese neue Rationalität und Komplexität nach dem Zweiten Weltkrieg und angesichts der beginnenden Globalisierung entwickelt haben.

Die meisten – der in meinen Büchern untersuchten Gegenstände – sind Antworten auf diese Komplexitätserfahrung. Aber sie sind eben auch mehr Fantasien der Komplexitätsbeherrschung und weniger wirklich funktionierende Lösungen.

Wenn ich mir anschaue, wie wir gerade über KI debattieren, denke ich oft an die „Decision Support Systeme“ (Entscheidungsunterstützungssysteme) und „Management Information Systems“ (Management-Informationssysteme), die mit der Einführung von Großrechenanlagen in Unternehmen damals beworben wurden und angeblich die Leistungen des Managements substantiell unterstützen sollten.

Natürlich hatte damals bereits die Digitalisierung der Wirtschaft und der Unternehmen begonnen. Die Unternehmensplanspiele, die an diesen IBM-Großrechenanlagen gespielt wurden, haben sicherlich auch dabei geholfen, Menschen mit den Computern zu versöhnen, aber teilweise ist es eben bis heute einfacher, das Unternehmen an die Software anzupassen als die Software an das Unternehmen.

Deshalb haben damals die führenden deutschen Großunternehmen einfach ihre gesamte Organisationsstruktur an die Programme von IBM angepasst.

Aber Computerprogramme und an Spielen geschulte Manager sind eben keine Antwort auf komplexe Steuerungsprobleme! Und auch von den Unternehmensplanspielen ist nicht viel übriggeblieben: heute sind sie zwar Teil von „Incentive-Workshops“ (Veranstaltungen, die Motivations-Leistungsanreize setzen sollen) und helfen im Wesentlichen dabei, Kommunikationsstrukturen zu verbessern und Organisationsprobleme aufzudecken, aber in ihrer Wirkung sind sie immer noch extrem unbeherrschbar.

Das einzige Unternehmensplanspiel, was es heute immer noch gibt, ist Monopoly. Aber selbst das war von seiner Erfinderin Elizabeth Magie eigentlich als kapitalismuskritisches Spiel geplant.

Prof. Nohr ist Herausgeber der Reihe „Medien'Welten. Braunschweiger Schriften zur Medienkultur“ (Münster, Lit), „Regional Director des Learing Games Inititative Research Archive“ und leitete verschiedene Forschungsprojekte zu Computer- und Planspielen.

Das Interview führte Brigitte Kosch, Pressestelle der HBK Braunschweig